三余(さんよ)とは「冬は年の余り,夜は日の余り,雨は時の余り」で、その余りの時間を大切に過ごしなさいと言う教え。

これは、10年ほど前、熊野出会いの里の麻野吉男さんに教えて頂いた言葉。

百姓であるご自身が、この三余をどう大切にしているかを話して下さった。

仕事をしているのは当たり前、その余った時間をどう過ごすのかがとても大切で、自分自身の方向を決めるのだと教えて頂いた。

コロナウィルスで仕事やイベントがキャンセルになり、予定が空白に合っていくのを見ていてこの「三余」の言葉を思い出した。

この時間をどう使うか、災いが与えてくれた時間を、恵みの時間に変えるにはどうするのか。

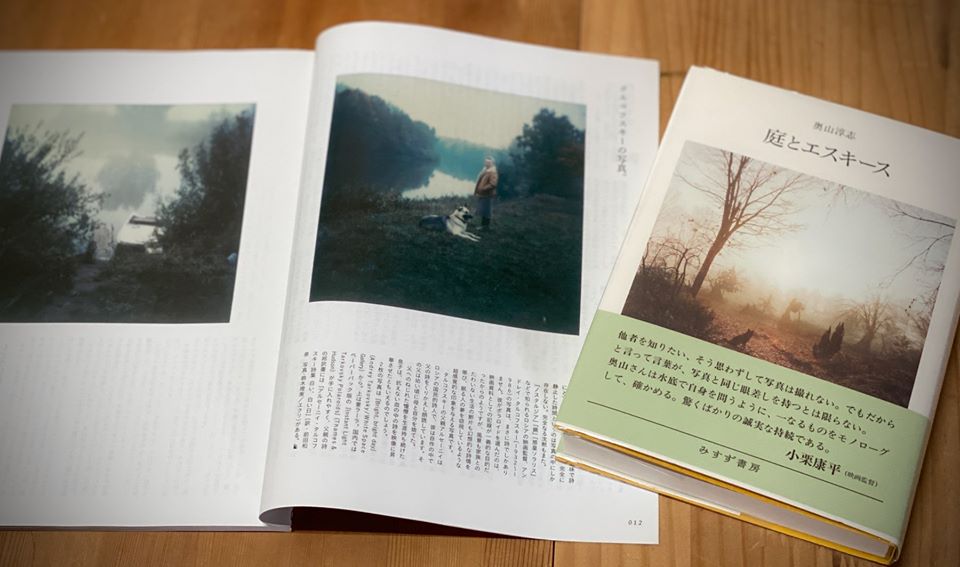

幸い手元に奥山 淳志著「庭とエスキース」という素晴らしい本がある。出版社も大好きなみすず書房だ。

この本は、先日訪れた郡山のとほんさんで紹介してもらったもので、掲載されている写真が私の好みではないかというのが推薦の理由だ。写真も好みなら、文章もすごく素晴らしい。さすがに私の本のホームドクターだけのことはある。とほんさんに感謝。

表紙の写真がタルコフスキーのノスタルジアを想起させることも嬉しい。

写真家である奧山さんが、北海道の新十津川町の「弁造さん」を訪ねて写真を撮り、聞いた話しを書き綴ったものである。「弁造さん」の百姓としての思い、自給自足での生活、そのための庭造り、そして夢として持ち続けた画家への思いが端正な透明な言葉で書かれている。

この表紙の写真を見たとき、この写真にはシャッター音の静かなカメラがいる、ローライフレックスで撮影したのではないかと感じた。それほど静けさと優しさを感じさせる写真だ。

一気に読んでしまいたい衝動を抑えて、紙の質感を感じながら丁寧にページをめくる。久しぶりに「本を読む」ことの素晴らしさを感じさせてくれる本と出合えた。

ここ最近、本を丁寧に読むということを忘れていた。情報としての本ではなくて、「本を味わう」ことにコロナウィルスで出来た余白を使おう。

写真左側は以前クーネルに紹介されたタルコフスキーのポラロイド写真、右側は、「庭とエスキース」。しかしみすず書房は本の造りがいい。